これといった事件も特に起こらず、当たり前のように一週間が過ぎて、アレクサンダーのもとにも土曜日が訪れた。

アルバイトのシフトも入っていない、暇な土曜日。やることも特にないアレクサンダーは自宅のベッドの上で寝転んでいた。そんな彼女が昼寝でもしようかと考えていた、白昼の一時ごろ。彼女が左腕にはめていた腕時計から、ビビビッという耳障りな音が鳴る。電話が掛かってきたのだ。

「……チッ、親父かよ」

腕時計からはレーザー光が照射され、空中にはホログラムの画面が表示される。アレクサンダーは照射された光の画面を操作すると、『応答』を意味する表示を人差し指でタッチした。

腕時計型の通話デバイス。ウェアラブル端末、などとも呼ばれたこの機械。こんな旧時代のものを未だに使っているのは、アルストグランでもコルト親子ぐらいであろう。それぐらいこの腕時計は時代遅れな古めかしい機械だった。

なんせ今は、一周回ってウェアラブル端末が忌避され始めた時代。ウェアラブル端末は痒い所に手が届かず使い勝手が悪いと評価され、再び携帯電話なるものが再普及し始めるという転換が起きているタイミングだ。Eメールも打てないウェアラブル端末を好んで使う人間など、今時珍しい人種なのだ。

『おお、アレクサンダー。起きてたか』

「ああな。ちょうど寝ようかと思ってたところだよ」

光の画面に映し出されるのは、出来れば今は見たくなかった憎らしい父親の顔。ニヒヒと歯を見せて笑う父親の顔は、目の前にあれば今頃ブン殴っていたことだろう。

それぐらい今のアレクサンダーは不機嫌だった。何故なら心底眠いからである。

『そうか、これから寝るとこだったのか。悪かった。だが伝えておきたくてな。お前宛てに電話が掛かってきたんだ。ユニと名乗ってたかな。女の子だ。今日の午後三時ぐらいに、カフェで会えないかとの伝言を頼まれたんだが。なんだったか、たしか、カル、カル、カ……――カルシウム?』

「あー、たぶんカドゥケウスだ。分かった、行くって伝えておいてくれ」

眠い目を擦りながら、アレクサンダーは背伸びをする。最後に、あくびをした。そして通話を切ろうとする。けれどもその時、画面に映し出された父親が険しい表情を浮かべて見せた。『なぁ、アレクサンダー』

「ンだよ、もう切っぞ」

『まさか、なんだが。彼女が出来た、とか言わないよな?』

「はぁ?」

『お前、昔っから男の子に興味を示さなかっただろ。だってニールくんなんて、十何年“ただの友達”をやっているんだ? 一度ぐらい、友達以上に発展したっていいんじゃないのか!? それなのにお前はッ――』

「勝手に妄想を広げないでくれよ、気持ち悪い。じゃあ切るから。それじゃ」

『おい待て、待てアレクサッ……――』

ブツッと通話を遮断する。父親の顔が消え、アレクサンダーはホッっと安堵した。そして寝間着に着換えたばかりの自分を鏡で見て、次にだるそうな溜息を洩らす。

化粧も落としたばかりだし、着替えたばかりだというのに。また化粧して、着替えなければならない。

「……はぁーっ、支度だ」

そう呟きながら、アレクサンダーは腕を伸ばし、ぐるぐると肩を回す。そしてうーんと伸びをすると、寝巻を脱いだ。

*

アレクサンダーが待ち合わせ場所のカフェに到着したのは、午後三時十五分のことだった。

「すまないね、遅くなって」

「ううん、そんなことないわ。私たちもいまさっき来たところなの。……それに私の方こそ、あなたの予定も聞かずに急に呼び出したりしてごめんなさい」

カフェには、既にユニが居た。彼女はアレクサンダーが店に入ってくるのを見ると、わざわざ席を立って出迎えてくれた。

昼時を過ぎ、表通りを行き交う人もまばらになっている午後。カフェにいる客らしい客はユニとアレクサンダー、それとユニの横に座っていた赤毛の女性しか居なかった。

ユニは、もと居たテーブル席へとアレクサンダーを案内する。そこは店の一番隅に用意された、少し黴臭い気もする薄暗い席だった。そしてアレクサンダーが店主にアイスコーヒーを頼んでから、椅子に腰を下ろしたのを確認すると、ユニは横に座る赤毛の女性をアレクサンダーに紹介した。

「紹介するわね。この人が私とユンの育ての親で、叔母のエリーヌ」

「はじめまして」

赤毛の女性はそう言うと、可憐な笑みをアレクサンダーに向けた。それから彼女は名前を名乗る。

「エリーヌよ。……ユンのこと、助けてくれてありがとう。感謝しているわ」

可憐な笑みとは裏腹に、少しだけ疲れたような緑色の目をしている女性は、エリーヌという名前らしい。そしてエリーヌと名乗った彼女は鞄から何かを取り出すと、それをアレクサンダーに見せた。それから彼女はアレクサンダーに尋ねる。

「それで、あなたがこの探偵事務所の子なのね?」

エリーヌという女性が見せてきたのは、アレクサンダーが先日、ユニに渡した名刺だった。ポップでありダサくもあるコミックサンズ体で『コルト探偵事務所』とでかでかと書かれているその名刺は、間違いなくコルト探偵事務所の名刺である。アレクサンダーの父親が、一枚一枚をてんやわんやしながら家庭用プリンターで刷っている、あの最高にダサい名刺だ。

「ええ。そうです」

探偵事務所の子、と聞いてきたということは、これは依頼なのか?

その瞬間、アレクサンダーの頭の中で、そんな希望がピカーンと光り出した。アレクサンダーは努めてにこやかな笑みを浮かべる。そしてアレクサンダーは言った。

「それで、この度のご要件は……?」

するとエリーヌの表情が変わる。若さを感じた可憐な笑顔が、年相応の苦し紛れな笑顔に変わった。そしてエリーヌはアレクサンダーに問う。「確認をしたいのだけど……――この名刺に書かれているのは、あなたのお父さんの名前なのよね」

「ええ、そうです。ダグラス・コルトが、私の父です」

「もしかして、なんだけどね。間違っていたらごめんなさい。……そのダグラス・コルトさんは、元刑事のダグラス・コルトさんかしら? ボストンで刑事として働いていた、あのダグラスさん?」

「ど、ど、どうしてそれを知っているんですか!?」

アレクサンダーは驚きの余り、素っ頓狂な声を上げながら、椅子から立ち上がった。それとほぼ同時に、ウェイターがテーブル席に、アレクサンダーが注文したアイスコーヒーが運んできた。アレクサンダーはすかさず小声で、ウェイターに謝る。すみません、と。無表情のウェイターはそれに対して小さな会釈だけをすると、カウンターの内側に戻っていった。

アレクサンダーは椅子に座ると、エリーヌにそう訊ねた。エリーヌは緑色の目を伏せると、いちど深呼吸をする。そして、こんな話を切り出した。

「実は大昔、まだボストンに居た頃。私の母が殺されたのよ。私が生まれた日に、病院でね。その場に居合わせた私の父もお腹を刺されて、死にかけた事件が起きた」

「……」

「病院っていう場所で起きた事件だということと、私の父が有名な……――いえ、とても悪名高い人だったから、当時それなりに大きく報道されたらしいわ。けれど犯人は見つからず、事件は迷宮入り」

「そんなことが……」

「それで。当時、私の母の事件を担当していた刑事の一人が、あなたのお父さんだと伺っているの。ただ、事件の捜査本部が畳まれたあと、ダグラスさんは直ぐに警察を辞めてしまい、その後は消息不明になったと聞いていたものだから。まさか、アルストグランに居たなんて。本当に驚いたのよ」

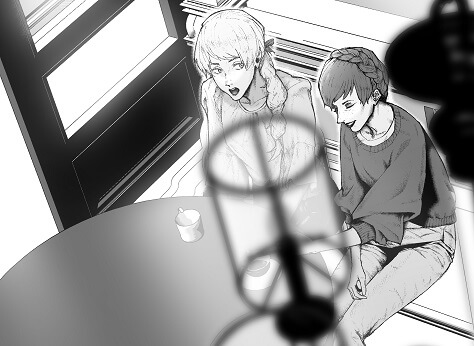

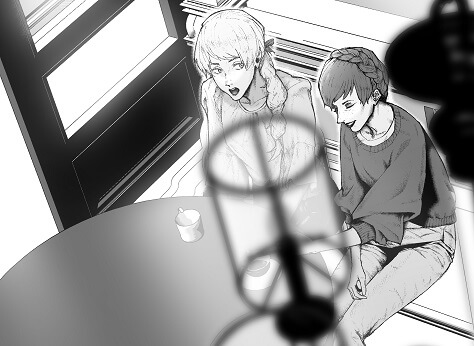

エリーヌの横に座るユニは叔母の話が理解できていないのか、口を半開きにさせ、赤い目でエリーヌとアレクサンダーを交互に見ている。アレクサンダーも、あんぐりと口を開け、三白眼の目を見開いていた。

アレクサンダーの父であるダグラス・コルトは、エリーヌの言葉通り、アルストグランではない別の国で刑事をしていた時期があった。といってもそれは、アレクサンダーが生まれるずっと前の話。それこそ父が二十代半ばの頃、それもたった二年間だけだ。父親曰く、警察という組織の中に巣食う闇にうんざりしたから、というのが退職した理由らしい。既得権益、隠蔽体質、その他諸々。おおむね、理由はそんなところだ。

兎にも角にも、そんな一瞬と言ってもいい期間のことを知っている人物がいるとは、アレクサンダーは今の今まで思ってもみなかった。だからこそ、そんな人物が目の前に居ることが信じられなかったのだ。

「えっと、それじゃあ、うちの父も、あなたのことをご存知かもしれない、ってことですかね」

アレクサンダーは蟀谷を指先で掻きながら、エリーヌの目を見てそんなことを言う。けれどもエリーヌは首を横に振り、「その可能性は低いと思うわ」と言った。

「多分、父の名前は知っているはずよ。……まあ、私の父の名前を知らない人間は、この国には居ないと思うけど……」

「そ、そうなんですか?」

アレクサンダーはまた首を傾げる。目の前に居る女性が何者なのか。よく分からなくなっていた。「この国で知らない人は居ないっていうのは、一体……」

「私の旧姓は、バルロッツィなのよ。父はあの、ペルモンド・バルロッツィ」

エリーヌはふふふっと笑いながら、アレクサンダーも知っている名前を言い放つ。そしてアレクサンダーは、二度目の大声を上げた。

「ペルモンド・バルロッツィ?! あ、あの……――建国の父、ペルモンド・バルロッツィ高位技師官僚なんですか!?」

*

ペルモンド・バルロッツィの娘だっていう人と会った。

そんなことを夕食の席でアレクサンダーが話すと、母親は歓喜とも恐怖ともつかない奇声を上げる。そしてこの日、たまたま自宅で夕食を共にしていた父親は、突拍子もない話に顔色を変えた。そして父親はアレクサンダーの名を呼ぶ。「……アレクサンダー」

「あっ、そうだ、親父。明日、エリーヌさんが昼前の十一時頃に、事務所のほうに来るって言ってた。エリーヌさんの、旦那さんのほうが親父に頼みたいことがあるってよ」

「アレクサンダー、ひとつ聞いていいか」

「ん?」

珍しく、父親がいやに真剣そうな顔をしている。アレクサンダーは母が作ったミネストローネをスプーンでかき混ぜながら、そんな父親の顔を不思議そうにじーっと見つめた。そして父親はアレクサンダーに問う。「他に、ペルモンド・バルロッツィのことを聞かされなかったか?」

「いや。父親だっていう、それだけだ」

「……そうか」

父親のこんな顔を、アレクサンダーは初めて見た。眉間に皺をよせて、口を一文字に噤み、力んでいる姿。それは今まで父が見せたことのない一面だった。いつもヘラヘラ笑っていて、真面目に考えていなさそうなのが、アレクサンダーの知っている父親なのに。それに今のような語尾がどこか重く沈んでいる声も、アレクサンダーにとって聞いたこともないものだった。

一体、父は“ペルモンド・バルロッツィ”という超有名人とどんな関係にあるのか。アレクサンダーは、ますます訳が分からなくなるのだった。「……親父?」

「ペルモンド・バルロッツィか。彼を探し出せだなんていう依頼じゃなければいいんだが……」

また、アレクサンダーが初めて見る父親の姿が出てきた。父親は肩を落とし、不安そうな様子でそんなことをボヤく。アレクサンダーは思わずこんなことを言ってしまった。「弱音を吐くなんて、親父らしくねぇじゃん。人探しは特技中の特技だったんじゃねぇの?」

「分かっているのか、アレクサンダー。相手は、あのペルモンド・バルロッツィだ。高位技師官僚である以前に、工作員でもあったと噂される、あのペルモンド・バルロッツィだぞ?」

「工作員ねぇ。でもそれって、陰謀論での話だろ? でまかせに決まってる」

「……まあ、な。情報局の工作員だという話に信憑性はあまりないが、だが、敏腕のスパイたちよりも尻尾を隠すのが上手い男ではある。それは事実だ」

はぁ、と溜息を吐く父親のスプーンからは、茹でられて柔らかくなったジャガイモが転がり落ちる。とぽん、とミネストローネの赤いスープの中に、ジャガイモは消えていった。

「それに、ペルモンド・バルロッツィっていう人はもう死んでるんだろ? だったら、探すなんて依頼は」

アレクサンダーはそう言うが、しかし父親は首を横に振って否定した。

「いや、あの男は生きているさ。絶対に、今も生きている」

そう言うと父親は、ミネストローネをかき込むように飲み干す。続けて父親は「ハニー、お代りをくれ!」とも言った。それに対して、母親は冷めた視線を父親に送りつける。母親はキッチンの方向を指し示すと、父親を冷たく切り捨てた。

「それくらい自分でやって。……少しはアレックスを見習ってほしいものだわ」

ペルモンド・バルロッツィ高位技師官僚。彼は、その道では伝説とも謳われるアバロセレン技師だった。

というのも、アバロセレンという物質を見つけたのが彼であり、アバロセレンを用いた技術の発展に最も貢献した人物こそ彼でもあるからだ。それに空を往く方舟ことアルストグラン連邦共和国を空に浮かせた技術を開発した人物もまた彼だと言われている。

その功績から、彼はアルストグランに住まう国民から『建国の父』と呼ばれ、敬われている。しかしその反面、公権力が大嫌いな陰謀論者たちからは蛇蝎の如く嫌われていて、よく陰謀論のネタやオモチャにされていた。

「なぁ。そんなこと言うなよ、ハニー。愛してるから、頼むよー。おかわり、ちょーだい」

「愛なんかいらないわよ。そんなことをほざく暇があるなら、家計に少しでも多くのお金を入れなさい」

ペルモンド・バルロッツィという男にまつわる陰謀論というのは、とてもバリエーションが豊かだ。世界を裏から操る闇の支配者という話もあれば、別の星から来た宇宙人というのもあり、はたまた未来からテレポートしてきた男だという話もあれば、実はペルモンド・バルロッツィなど存在していないという仰天のエピソードもある。つまり、大半はぶっとんでいて現実味に欠けている話。アレクサンダーは、そのような『陰謀論』を毛頭信じていなかった。

「まあ、それはいいとしてさ。親父、明日は事務所に居てくれよ。あの、コートニーなんたらっていう女優の写真を撮りに行くのはナシだからな」

分かってらぁ、と父親は気のない声で返事をする。アレクサンダーは真っ赤なスープを啜りながら、疑うような目で父親を見た。

*

そうして迎えた翌日の朝のこと。

「だから、親父! 何が不満なんだよ!!」

コルト探偵事務所には、朝からアレクサンダーの怒号が轟いていた。

「まだ何も分かってないのに、依頼を断るだァ? 失礼にもほどがあンだろうが!!」

「アレクサンダー、話を聞け!」

あまり日差しの差し込まない窓の前に設置された、アンティーク風な焦げ茶色のなんちゃって執務机と、粗末なパイプ椅子。父親はその椅子に座ると重たい溜息を零す。そして父親は額を机の上にごとんと落としてまた溜息を吐くと、はっきりとしないくぐもった声で呟いた。「……お前はなんにも分かっちゃいないんだ……」

「言い訳無用!! 第一、仕事を選んでらいれるような立場だとでも思ってンのか! 今月はまともな依頼なんて入ってないんだろ? なら!!」

「そういう問題じゃない。いいか、よく聞いてくれ。ペルモンド・バルロッツィ絡みの話は、関わらないに越したことは……」

朝から父親はこんな調子だ。命が惜しいから関わりたくないだの、金が貰えればそれでいいってわけじゃないだの、アバロセレン界隈の闇は深すぎるから首を突っ込みたくないだの、もうあの男とは二度と関わりたくないだの何だのと、何かしら理由をつけてはエリーヌという女性に会いたくないと言う始末。

そんな父親の姿を、形容するにふさわしい言葉は『情けない』。その言葉しかアレクサンダーは思いつかなかった。

「恥ずかしいったらありゃしないね。こんなのが親父だとは思いたくねぇな……」

そして父親同様に、父親の話を聞こうともしないアレクサンダーには、どうしても引き下がれない理由があった。

彼女は口頭でエリーヌと約束してしまったのだ。うちの親父はどんなご要望にもお応えしてみせます、と。いくら書面ではない口約束とはいえ、自信ありげに大口を叩いてしまった以上「お引き受けすることができなくなりました」とは言いたくない。それに相手側から提示された報酬額は、そりゃぁもう、その……――。

「アレクサンダー。悪いことは言わない。だから、この件とは」

「……うちの生活が掛かってんだよ」

「は?」

「うちの家計が火の車なのは、親父だって知ってるよな? 母さんがパートで得る賃金と、アタシの低いアルバイト代で今はどうにかなってるけど、マジで生活がやばいんだよ! 親父の撮る写真は大した金にならねぇし、たまに来る探偵の依頼は大した金にならない!! 報酬はいっつも端金だ!」

「あ、アレクサンダー……?」

「嫁の浮気調査をしてやったって、旦那は報酬を半額しか払わないやつばっかりだ! 逆のケースなんか報酬未払いが何件あると思ってンだよ?! 依頼主も依頼主だが親父も親父だ! ちゃんと請求しやがれ!! 慈善事業でやってるわけじゃねぇんだ、ビジネスなんだ。目ェ覚ませ、クソジジィ!!」

「いやぁ、その、それはだなぁ……」

「それに、今回の件をゴネて引き受けないようなら、母さんは親父と離婚するって言ってたぞ。親父の面倒なんかもう見てられないってな」

離婚。――その言葉を聞いた途端、父親は顔を上げ、アレクサンダーを凝視する。そんな父親の顔には、驚愕と焦燥が入り混じったような表情が浮かんでいた。

「離婚は困る! 俺はイーリャと別れたくない!!」

「それは母さんに言ってくれ。アタシに言われても知らねぇよ」

はぁ、と溜息を吐いたのは、今度はアレクサンダーのほうだった。

なお離婚云々の話は、アレクサンダーが咄嗟に繰り出した嘘……――ではなく、事実だ。どうやら母親イーリャ・コルトは半ば本気であるらしく、離婚の手続きに関するどうたらこうたらーを最近はよく調べているほどだ。

そして昨晩、母親はアレクサンダーにこう告げてきた。今回の依頼を父さんがゴネてやりたがらないようだったら父さんと母さんは離婚するから、と。

「分かった、分かったよ。やります、やらせて頂きますとも!」

眉間に皺をぎゅっと寄せ、眼光を鋭くさせながら父親はそんなことを言う。と、そのとき。ちょうどコルト探偵事務所のドアが叩かれた。

「失礼します」

アレクサンダーは入口に向かうと、ドアノブを捻り、がちゃっとドアを開ける。ドアの前には、赤毛の女性エリーヌと、白い髪に赤い目をしたスーツ姿の男性が立っていた。

【次話へ】

アルバイトのシフトも入っていない、暇な土曜日。やることも特にないアレクサンダーは自宅のベッドの上で寝転んでいた。そんな彼女が昼寝でもしようかと考えていた、白昼の一時ごろ。彼女が左腕にはめていた腕時計から、ビビビッという耳障りな音が鳴る。電話が掛かってきたのだ。

「……チッ、親父かよ」

腕時計からはレーザー光が照射され、空中にはホログラムの画面が表示される。アレクサンダーは照射された光の画面を操作すると、『応答』を意味する表示を人差し指でタッチした。

腕時計型の通話デバイス。ウェアラブル端末、などとも呼ばれたこの機械。こんな旧時代のものを未だに使っているのは、アルストグランでもコルト親子ぐらいであろう。それぐらいこの腕時計は時代遅れな古めかしい機械だった。

なんせ今は、一周回ってウェアラブル端末が忌避され始めた時代。ウェアラブル端末は痒い所に手が届かず使い勝手が悪いと評価され、再び携帯電話なるものが再普及し始めるという転換が起きているタイミングだ。Eメールも打てないウェアラブル端末を好んで使う人間など、今時珍しい人種なのだ。

『おお、アレクサンダー。起きてたか』

「ああな。ちょうど寝ようかと思ってたところだよ」

光の画面に映し出されるのは、出来れば今は見たくなかった憎らしい父親の顔。ニヒヒと歯を見せて笑う父親の顔は、目の前にあれば今頃ブン殴っていたことだろう。

それぐらい今のアレクサンダーは不機嫌だった。何故なら心底眠いからである。

『そうか、これから寝るとこだったのか。悪かった。だが伝えておきたくてな。お前宛てに電話が掛かってきたんだ。ユニと名乗ってたかな。女の子だ。今日の午後三時ぐらいに、カフェで会えないかとの伝言を頼まれたんだが。なんだったか、たしか、カル、カル、カ……――カルシウム?』

「あー、たぶんカドゥケウスだ。分かった、行くって伝えておいてくれ」

眠い目を擦りながら、アレクサンダーは背伸びをする。最後に、あくびをした。そして通話を切ろうとする。けれどもその時、画面に映し出された父親が険しい表情を浮かべて見せた。『なぁ、アレクサンダー』

「ンだよ、もう切っぞ」

『まさか、なんだが。彼女が出来た、とか言わないよな?』

「はぁ?」

『お前、昔っから男の子に興味を示さなかっただろ。だってニールくんなんて、十何年“ただの友達”をやっているんだ? 一度ぐらい、友達以上に発展したっていいんじゃないのか!? それなのにお前はッ――』

「勝手に妄想を広げないでくれよ、気持ち悪い。じゃあ切るから。それじゃ」

『おい待て、待てアレクサッ……――』

ブツッと通話を遮断する。父親の顔が消え、アレクサンダーはホッっと安堵した。そして寝間着に着換えたばかりの自分を鏡で見て、次にだるそうな溜息を洩らす。

化粧も落としたばかりだし、着替えたばかりだというのに。また化粧して、着替えなければならない。

「……はぁーっ、支度だ」

そう呟きながら、アレクサンダーは腕を伸ばし、ぐるぐると肩を回す。そしてうーんと伸びをすると、寝巻を脱いだ。

アレクサンダーが待ち合わせ場所のカフェに到着したのは、午後三時十五分のことだった。

「すまないね、遅くなって」

「ううん、そんなことないわ。私たちもいまさっき来たところなの。……それに私の方こそ、あなたの予定も聞かずに急に呼び出したりしてごめんなさい」

カフェには、既にユニが居た。彼女はアレクサンダーが店に入ってくるのを見ると、わざわざ席を立って出迎えてくれた。

昼時を過ぎ、表通りを行き交う人もまばらになっている午後。カフェにいる客らしい客はユニとアレクサンダー、それとユニの横に座っていた赤毛の女性しか居なかった。

ユニは、もと居たテーブル席へとアレクサンダーを案内する。そこは店の一番隅に用意された、少し黴臭い気もする薄暗い席だった。そしてアレクサンダーが店主にアイスコーヒーを頼んでから、椅子に腰を下ろしたのを確認すると、ユニは横に座る赤毛の女性をアレクサンダーに紹介した。

「紹介するわね。この人が私とユンの育ての親で、叔母のエリーヌ」

「はじめまして」

赤毛の女性はそう言うと、可憐な笑みをアレクサンダーに向けた。それから彼女は名前を名乗る。

「エリーヌよ。……ユンのこと、助けてくれてありがとう。感謝しているわ」

可憐な笑みとは裏腹に、少しだけ疲れたような緑色の目をしている女性は、エリーヌという名前らしい。そしてエリーヌと名乗った彼女は鞄から何かを取り出すと、それをアレクサンダーに見せた。それから彼女はアレクサンダーに尋ねる。

「それで、あなたがこの探偵事務所の子なのね?」

エリーヌという女性が見せてきたのは、アレクサンダーが先日、ユニに渡した名刺だった。ポップでありダサくもあるコミックサンズ体で『コルト探偵事務所』とでかでかと書かれているその名刺は、間違いなくコルト探偵事務所の名刺である。アレクサンダーの父親が、一枚一枚をてんやわんやしながら家庭用プリンターで刷っている、あの最高にダサい名刺だ。

「ええ。そうです」

探偵事務所の子、と聞いてきたということは、これは依頼なのか?

その瞬間、アレクサンダーの頭の中で、そんな希望がピカーンと光り出した。アレクサンダーは努めてにこやかな笑みを浮かべる。そしてアレクサンダーは言った。

「それで、この度のご要件は……?」

するとエリーヌの表情が変わる。若さを感じた可憐な笑顔が、年相応の苦し紛れな笑顔に変わった。そしてエリーヌはアレクサンダーに問う。「確認をしたいのだけど……――この名刺に書かれているのは、あなたのお父さんの名前なのよね」

「ええ、そうです。ダグラス・コルトが、私の父です」

「もしかして、なんだけどね。間違っていたらごめんなさい。……そのダグラス・コルトさんは、元刑事のダグラス・コルトさんかしら? ボストンで刑事として働いていた、あのダグラスさん?」

「ど、ど、どうしてそれを知っているんですか!?」

アレクサンダーは驚きの余り、素っ頓狂な声を上げながら、椅子から立ち上がった。それとほぼ同時に、ウェイターがテーブル席に、アレクサンダーが注文したアイスコーヒーが運んできた。アレクサンダーはすかさず小声で、ウェイターに謝る。すみません、と。無表情のウェイターはそれに対して小さな会釈だけをすると、カウンターの内側に戻っていった。

アレクサンダーは椅子に座ると、エリーヌにそう訊ねた。エリーヌは緑色の目を伏せると、いちど深呼吸をする。そして、こんな話を切り出した。

「実は大昔、まだボストンに居た頃。私の母が殺されたのよ。私が生まれた日に、病院でね。その場に居合わせた私の父もお腹を刺されて、死にかけた事件が起きた」

「……」

「病院っていう場所で起きた事件だということと、私の父が有名な……――いえ、とても悪名高い人だったから、当時それなりに大きく報道されたらしいわ。けれど犯人は見つからず、事件は迷宮入り」

「そんなことが……」

「それで。当時、私の母の事件を担当していた刑事の一人が、あなたのお父さんだと伺っているの。ただ、事件の捜査本部が畳まれたあと、ダグラスさんは直ぐに警察を辞めてしまい、その後は消息不明になったと聞いていたものだから。まさか、アルストグランに居たなんて。本当に驚いたのよ」

エリーヌの横に座るユニは叔母の話が理解できていないのか、口を半開きにさせ、赤い目でエリーヌとアレクサンダーを交互に見ている。アレクサンダーも、あんぐりと口を開け、三白眼の目を見開いていた。

アレクサンダーの父であるダグラス・コルトは、エリーヌの言葉通り、アルストグランではない別の国で刑事をしていた時期があった。といってもそれは、アレクサンダーが生まれるずっと前の話。それこそ父が二十代半ばの頃、それもたった二年間だけだ。父親曰く、警察という組織の中に巣食う闇にうんざりしたから、というのが退職した理由らしい。既得権益、隠蔽体質、その他諸々。おおむね、理由はそんなところだ。

兎にも角にも、そんな一瞬と言ってもいい期間のことを知っている人物がいるとは、アレクサンダーは今の今まで思ってもみなかった。だからこそ、そんな人物が目の前に居ることが信じられなかったのだ。

「えっと、それじゃあ、うちの父も、あなたのことをご存知かもしれない、ってことですかね」

アレクサンダーは蟀谷を指先で掻きながら、エリーヌの目を見てそんなことを言う。けれどもエリーヌは首を横に振り、「その可能性は低いと思うわ」と言った。

「多分、父の名前は知っているはずよ。……まあ、私の父の名前を知らない人間は、この国には居ないと思うけど……」

「そ、そうなんですか?」

アレクサンダーはまた首を傾げる。目の前に居る女性が何者なのか。よく分からなくなっていた。「この国で知らない人は居ないっていうのは、一体……」

「私の旧姓は、バルロッツィなのよ。父はあの、ペルモンド・バルロッツィ」

エリーヌはふふふっと笑いながら、アレクサンダーも知っている名前を言い放つ。そしてアレクサンダーは、二度目の大声を上げた。

「ペルモンド・バルロッツィ?! あ、あの……――建国の父、ペルモンド・バルロッツィ高位技師官僚なんですか!?」

ペルモンド・バルロッツィの娘だっていう人と会った。

そんなことを夕食の席でアレクサンダーが話すと、母親は歓喜とも恐怖ともつかない奇声を上げる。そしてこの日、たまたま自宅で夕食を共にしていた父親は、突拍子もない話に顔色を変えた。そして父親はアレクサンダーの名を呼ぶ。「……アレクサンダー」

「あっ、そうだ、親父。明日、エリーヌさんが昼前の十一時頃に、事務所のほうに来るって言ってた。エリーヌさんの、旦那さんのほうが親父に頼みたいことがあるってよ」

「アレクサンダー、ひとつ聞いていいか」

「ん?」

珍しく、父親がいやに真剣そうな顔をしている。アレクサンダーは母が作ったミネストローネをスプーンでかき混ぜながら、そんな父親の顔を不思議そうにじーっと見つめた。そして父親はアレクサンダーに問う。「他に、ペルモンド・バルロッツィのことを聞かされなかったか?」

「いや。父親だっていう、それだけだ」

「……そうか」

父親のこんな顔を、アレクサンダーは初めて見た。眉間に皺をよせて、口を一文字に噤み、力んでいる姿。それは今まで父が見せたことのない一面だった。いつもヘラヘラ笑っていて、真面目に考えていなさそうなのが、アレクサンダーの知っている父親なのに。それに今のような語尾がどこか重く沈んでいる声も、アレクサンダーにとって聞いたこともないものだった。

一体、父は“ペルモンド・バルロッツィ”という超有名人とどんな関係にあるのか。アレクサンダーは、ますます訳が分からなくなるのだった。「……親父?」

「ペルモンド・バルロッツィか。彼を探し出せだなんていう依頼じゃなければいいんだが……」

また、アレクサンダーが初めて見る父親の姿が出てきた。父親は肩を落とし、不安そうな様子でそんなことをボヤく。アレクサンダーは思わずこんなことを言ってしまった。「弱音を吐くなんて、親父らしくねぇじゃん。人探しは特技中の特技だったんじゃねぇの?」

「分かっているのか、アレクサンダー。相手は、あのペルモンド・バルロッツィだ。高位技師官僚である以前に、工作員でもあったと噂される、あのペルモンド・バルロッツィだぞ?」

「工作員ねぇ。でもそれって、陰謀論での話だろ? でまかせに決まってる」

「……まあ、な。情報局の工作員だという話に信憑性はあまりないが、だが、敏腕のスパイたちよりも尻尾を隠すのが上手い男ではある。それは事実だ」

はぁ、と溜息を吐く父親のスプーンからは、茹でられて柔らかくなったジャガイモが転がり落ちる。とぽん、とミネストローネの赤いスープの中に、ジャガイモは消えていった。

「それに、ペルモンド・バルロッツィっていう人はもう死んでるんだろ? だったら、探すなんて依頼は」

アレクサンダーはそう言うが、しかし父親は首を横に振って否定した。

「いや、あの男は生きているさ。絶対に、今も生きている」

そう言うと父親は、ミネストローネをかき込むように飲み干す。続けて父親は「ハニー、お代りをくれ!」とも言った。それに対して、母親は冷めた視線を父親に送りつける。母親はキッチンの方向を指し示すと、父親を冷たく切り捨てた。

「それくらい自分でやって。……少しはアレックスを見習ってほしいものだわ」

ペルモンド・バルロッツィ高位技師官僚。彼は、その道では伝説とも謳われるアバロセレン技師だった。

というのも、アバロセレンという物質を見つけたのが彼であり、アバロセレンを用いた技術の発展に最も貢献した人物こそ彼でもあるからだ。それに空を往く方舟ことアルストグラン連邦共和国を空に浮かせた技術を開発した人物もまた彼だと言われている。

その功績から、彼はアルストグランに住まう国民から『建国の父』と呼ばれ、敬われている。しかしその反面、公権力が大嫌いな陰謀論者たちからは蛇蝎の如く嫌われていて、よく陰謀論のネタやオモチャにされていた。

「なぁ。そんなこと言うなよ、ハニー。愛してるから、頼むよー。おかわり、ちょーだい」

「愛なんかいらないわよ。そんなことをほざく暇があるなら、家計に少しでも多くのお金を入れなさい」

ペルモンド・バルロッツィという男にまつわる陰謀論というのは、とてもバリエーションが豊かだ。世界を裏から操る闇の支配者という話もあれば、別の星から来た宇宙人というのもあり、はたまた未来からテレポートしてきた男だという話もあれば、実はペルモンド・バルロッツィなど存在していないという仰天のエピソードもある。つまり、大半はぶっとんでいて現実味に欠けている話。アレクサンダーは、そのような『陰謀論』を毛頭信じていなかった。

「まあ、それはいいとしてさ。親父、明日は事務所に居てくれよ。あの、コートニーなんたらっていう女優の写真を撮りに行くのはナシだからな」

分かってらぁ、と父親は気のない声で返事をする。アレクサンダーは真っ赤なスープを啜りながら、疑うような目で父親を見た。

そうして迎えた翌日の朝のこと。

「だから、親父! 何が不満なんだよ!!」

コルト探偵事務所には、朝からアレクサンダーの怒号が轟いていた。

「まだ何も分かってないのに、依頼を断るだァ? 失礼にもほどがあンだろうが!!」

「アレクサンダー、話を聞け!」

あまり日差しの差し込まない窓の前に設置された、アンティーク風な焦げ茶色のなんちゃって執務机と、粗末なパイプ椅子。父親はその椅子に座ると重たい溜息を零す。そして父親は額を机の上にごとんと落としてまた溜息を吐くと、はっきりとしないくぐもった声で呟いた。「……お前はなんにも分かっちゃいないんだ……」

「言い訳無用!! 第一、仕事を選んでらいれるような立場だとでも思ってンのか! 今月はまともな依頼なんて入ってないんだろ? なら!!」

「そういう問題じゃない。いいか、よく聞いてくれ。ペルモンド・バルロッツィ絡みの話は、関わらないに越したことは……」

朝から父親はこんな調子だ。命が惜しいから関わりたくないだの、金が貰えればそれでいいってわけじゃないだの、アバロセレン界隈の闇は深すぎるから首を突っ込みたくないだの、もうあの男とは二度と関わりたくないだの何だのと、何かしら理由をつけてはエリーヌという女性に会いたくないと言う始末。

そんな父親の姿を、形容するにふさわしい言葉は『情けない』。その言葉しかアレクサンダーは思いつかなかった。

「恥ずかしいったらありゃしないね。こんなのが親父だとは思いたくねぇな……」

そして父親同様に、父親の話を聞こうともしないアレクサンダーには、どうしても引き下がれない理由があった。

彼女は口頭でエリーヌと約束してしまったのだ。うちの親父はどんなご要望にもお応えしてみせます、と。いくら書面ではない口約束とはいえ、自信ありげに大口を叩いてしまった以上「お引き受けすることができなくなりました」とは言いたくない。それに相手側から提示された報酬額は、そりゃぁもう、その……――。

「アレクサンダー。悪いことは言わない。だから、この件とは」

「……うちの生活が掛かってんだよ」

「は?」

「うちの家計が火の車なのは、親父だって知ってるよな? 母さんがパートで得る賃金と、アタシの低いアルバイト代で今はどうにかなってるけど、マジで生活がやばいんだよ! 親父の撮る写真は大した金にならねぇし、たまに来る探偵の依頼は大した金にならない!! 報酬はいっつも端金だ!」

「あ、アレクサンダー……?」

「嫁の浮気調査をしてやったって、旦那は報酬を半額しか払わないやつばっかりだ! 逆のケースなんか報酬未払いが何件あると思ってンだよ?! 依頼主も依頼主だが親父も親父だ! ちゃんと請求しやがれ!! 慈善事業でやってるわけじゃねぇんだ、ビジネスなんだ。目ェ覚ませ、クソジジィ!!」

「いやぁ、その、それはだなぁ……」

「それに、今回の件をゴネて引き受けないようなら、母さんは親父と離婚するって言ってたぞ。親父の面倒なんかもう見てられないってな」

離婚。――その言葉を聞いた途端、父親は顔を上げ、アレクサンダーを凝視する。そんな父親の顔には、驚愕と焦燥が入り混じったような表情が浮かんでいた。

「離婚は困る! 俺はイーリャと別れたくない!!」

「それは母さんに言ってくれ。アタシに言われても知らねぇよ」

はぁ、と溜息を吐いたのは、今度はアレクサンダーのほうだった。

なお離婚云々の話は、アレクサンダーが咄嗟に繰り出した嘘……――ではなく、事実だ。どうやら母親イーリャ・コルトは半ば本気であるらしく、離婚の手続きに関するどうたらこうたらーを最近はよく調べているほどだ。

そして昨晩、母親はアレクサンダーにこう告げてきた。今回の依頼を父さんがゴネてやりたがらないようだったら父さんと母さんは離婚するから、と。

「分かった、分かったよ。やります、やらせて頂きますとも!」

眉間に皺をぎゅっと寄せ、眼光を鋭くさせながら父親はそんなことを言う。と、そのとき。ちょうどコルト探偵事務所のドアが叩かれた。

「失礼します」

アレクサンダーは入口に向かうと、ドアノブを捻り、がちゃっとドアを開ける。ドアの前には、赤毛の女性エリーヌと、白い髪に赤い目をしたスーツ姿の男性が立っていた。